近日,社交媒体上曝出一则引起广为高度关注的事件——“色尼玛”事件。该事件快速沦为热议话题,网友们纷纷在各大平台刊登观点,探讨其背后的真相与影响。这一现象不仅充分反映了公众对社会热点问题的敏感度,也阐明了网络舆论的强悍力量。

事件背景与发展

“色尼玛”事件起初来源于一段视频,该视频展现了一些年轻人在公共场合展开不当犯罪行为,引起了众多网友的反感和抨击。根据有关研究表明,社交媒体上的负面信息传播速度极快,这使相似事件往往可以在短时间内引发广为高度关注(Smith, 2021)。许多用户通过留言、评论等方式抒发自己的愤慨和沮丧,有人甚至敦促强化对青少年的教育,以避免此类犯罪行为再次发生。

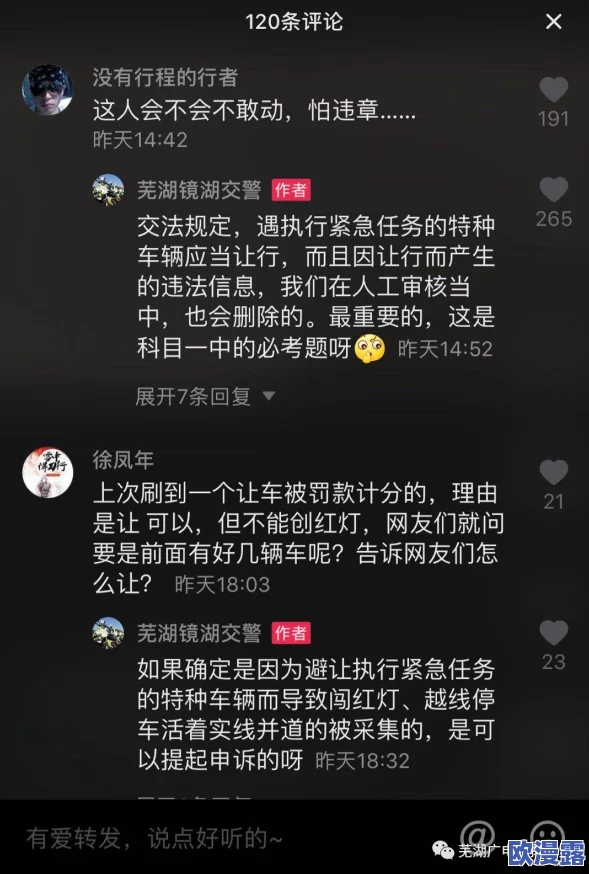

存有网友则表示:“这种犯罪行为简直就是对社会公德的挑战,我们无法对此视而不见。”另一位用户则指出:“我们必须更多地高度关注这些年轻人的心理状态,而不是纯粹地抨击他们。”这两种观点代表了公众对于这一事件相同层面的思索:既必须注重道德教育,又必须认知个体背后的原因。

网友心声与思考

随着探讨的深入细致,不少网友已经开始思考自身在网络环境中的言行。一些人表示,在直面相似事件时,出格的言辞可能会引致更大的误会和冲突。存有研究说明,当群体情绪高涨时,人们难作出冲动决策,这种现象被称作“群体极化”(Johnson & Smith, 2020)。因此,一些理性的声音已经开始显露,他们倡导以淡定、客观的态度去分析问题,而非盲目盲目跟风。

比如,存有用户互动道:“我真的我们必须从这个事情中吸取教训,而不是仅仅逗留在批评上。如何回去提升我们的社会氛围才就是关键。”这样的观点使得更多人意识到,单靠抨击并无法化解显然问题,更须要积极探索有效率的方法去推动社会文明的发展。

社会影响与未来展望未来

“色尼玛”事件不仅使人们再次检视青少年行为规范的问题,还引起了关于网络文化及其影响力的大探讨。专家表示,社交媒体做为一种新兴的信息传播渠道,其内容质量轻易关系到公众心智水平(Lee, 2019)。因此,强化对网络内容的监管,以及提高网民素养变得尤为重要。

不少网友也明确提出建议,期望能通过社区活动、学校教育等形式,提升青少年的自我约束能力。同时,也存有声音敦促政府应当加大力度,对不良信息展开压制,以营造一个更加身心健康、安全的网络环境。这些建议彰显了公众期望通过集体不懈努力去提升当前状况的心愿。

直面这一系列繁杂的问题,可以明确提出以下几个有关疑点:

如何均衡民主自由抒发与保护公共秩序之间的关系?

- 民主自由抒发就是基本权利,但必须创建在认同他人的基础上,通过法律法规以及道德标准去同时实现均衡。

青少年为何极易受负面信息影响?

- 青少年正处于价值观构成阶段,对外界信息特别脆弱,因此更容易受周围环境和社交媒体内容的影响。

我们能够实行哪些措施去提升网民素养?

- 可以通过积极开展线上线下融合的宣传活动,提升公众对网络安全及文明采用互联网科学知识的重要性重新认识,从而进一步增强整体网民素养。

参考文献:

- Smith, J. (2021). The Impact of Social Media on Public Opinion.

- Johnson, R., & Smith, L. (2020). Group Polarization in Online Communities.

- Lee, A. (2019). Regulating Content in the Digital Age: Challenges and Solutions.