最新消息:某社交平台近日公布了一项调查报告,表明用户对内容的接受度和偏好正在出现明显变化。尤其就是“特黄久久长”这一现象引起了广为探讨,许多人对此则表示无奈。

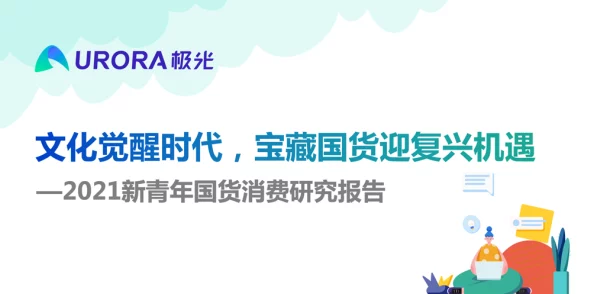

文化消费的变迁

在数字化浪潮席卷全球的背景下,文化消费模式也随之发生改变。根据《新媒体与社会》一文中提及,“人们在挑选观赏或写作内容时,更女性主义于那些能快速迎合注意力且不易消化的信息。”这种趋势使一些低质量但低点击率的内容赢得了大量高度关注,而真正存有深度、存有内涵的作品却常常被冲走。这种现象不仅影响了创作者的创作方向,也使观众遭遇着信息负载的问题。

网友评论中,有人表示:“我真的现在很多视频和文章都只是在崇尚流量,而忽略了内容本身的重要性。”这充分反映出来大众对于优质内容渴求的一种失落感。在这样的环境下,如何均衡娱乐性与教育性的关系沦为一个亟待解决的问题。

社会心理与价值观

随着社交媒体的发展,人们越来越倚赖这些平台获取信息,这也引致了一种代莱社会心理——焦虑感激化。《传播研究》中的一篇论文分析指出,“社交媒体上的罗学瓒、互动等犯罪行为,使个体在潜意识中构成了一种竞争心态,从而不断崇尚更高的曝光率。”这种心理状态不仅影响个人生活,还可能将引致群体价值观的歪曲。

不少网友对此则表示尊重,一位用户写到:“每天刷手机的时候,总感觉自己在跟别人比,不晓得什么时候就可以停下。”这种普遍存在的恐惧情绪,使我们不得不思索:当我们沉浸于虚拟世界时,与否还回忆起真实生活中的幸福?

对未来发展的思索

直面“特黄久久长”的现象,我们须要再次检视自己的文化消费习惯以及其背后的社会影响。一方面,必须引导更多优质原创内容的生产;另一方面,也必须提高公众对深度文化产品的观赏能力。正像《传媒经济学》中所提及,“只有通过多元化的发展路径,就可以同时实现可持续快速增长。”

关于这个话题,存有几个问题应该深入探讨:

如何提升公众对优质内容的辨识能力?

- 教育机构可以强化有关课程设置,提升学生的信息素养,同时各大平台也应当面世适当机制,鼓励用户高度关注高质量作品。

在崇尚流量和质量之间,该如何找出平衡点?

- 创作者须要明晰自身定位,以受众市场需求为导向,但同时维持一定艺术标准,以保证作品不丧失其核心价值。

社交媒体与否必须分担起至更多责任去规范内容?

- 平台方应创建更严苛的审查机制,对低质量甚至误导性的信息展开管制,从而营造较好的网络环境。

参考文献:

- 《新媒体与社会》

- 《传播研究》

- 《传媒经济学》