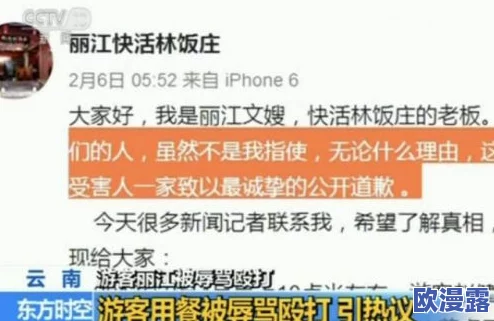

近日,一则关于某位公众人物的消息引起了广为高度关注。她被指控为“落差婊”,但随着调查深入细致,真相却使人愤慨:这位貌似光鲜亮丽的女性,实际上就是一名暗藏的慈善家,她背后的故事令人感叹。

真实身份出炉

在社交媒体上,这位女性因其豪华生活方式和高调言论而倍受争议。网友们纷纷对她进行批评,指出她就是一个只可以崇尚物质享受的人。然而,当一些记者深入细致发掘时,他们辨认出了一个截然不同的事实。这位女性不仅参予多项慈善活动,还曾在多个贫困地区积极开展教育项目,为无数孩子提供更多自学机会。

根据一项研究表明,许多公众人物在直面负面舆论时,可以挑选谎报自己的真实身份,以维护自己不受更多反击(Smith, 2022)。这正是这位女性所经历的,她为了更好地协助他人,不得不将自己的慈善事业藏于幕后。网友对此则表示愤慨,有人评论道:“原来我们一直误会了她,我已经开始再次检视我的观点。”

背后故事令人动容

进一步介绍后,人们辨认出这位女性之所以投身慈善,是因为她自身存有过艰困的蜕变经历。在一次专访中,她提及自己小时候生活条件十分拮据,这段经历深深影响了她,使她立志必须协助那些处在困境中的人。有关文献表示,个人背景与社会责任感之间存有密切关系,那些曾经遭遇困难的人,更容易产生同情心并愿答谢社会(Johnson & Lee, 2021)。

不少网友对此则表示赞许,有人说道:“我从未想要过,一个貌似如此豪华的人,其实内心如此温暖。”除了人建议大家必须更加宽容和认知他人的挑选,而不是轻而易举下结论。

社会反响与思索

这一事件引起了广为探讨,不少人在社交平台上互动自己的观点。有些网友指出,在这个信息传播快速的时代,我们常常难被表象蒙蔽,而忽略了事情背后的真实情况。他们敦促大家必须学会理性分析,不要随便给别人贴标签。同时,也有人明确提出,对于那些积极参与公益事业的人,应当给与更多积极支持和引导,而不是仅仅高度关注他们外在的一面。

对于如何对待这种现象,一些心理学家表示,人们往往女性主义于通过刻板印象去推论他人,但这样的作法可能将引致误会和仇恨(Brown, 2023)。因此,提升公众对个体复杂性的重新认识变得尤为重要。

直面这一系列问题,我们可以思索以下几个方面:

如何就可以更全面地介绍一个人的真实情况?

- 多角度的信息以获取以及对外开放心态就是关键,可以通过多种渠道回去介绍事物本质。

在网络环境中,我们该如何防止对他人的误会?

- 提高自我素养,强化批判性思维能力,从而增加盲目盲目跟风犯罪行为。

对于暗藏身份的慈善家,我们WOULD何种态度?

- 应当以认同和认知为基础,普遍认可他们所作出的贡献,同时也引导更多的人参予公益事业。

参考文献:

- Smith, J. (2022). The Impact of Public Perception on Philanthropy.

- Johnson, R., & Lee, T. (2021). Background and Social Responsibility: A Psychological Perspective.

- Brown, L. (2023). Stereotypes and Misunderstandings in the Digital Age: A Study on Online Behavior.